Avis

Des larmes pour Sixena

« C'était un amas de décombres calcinés [...]. J'ai couru à travers les ruines de l'ancien cloître pour me diriger vers la célèbre salle capitulaire du XIIe siècle : je n'ai pas pu retenir mes larmes devant les cendres de l'un des plus beaux monuments du monde » : c'est ainsi que l'historien de l'art et architecte Josep Gudiol i Ricart (1904-1985) se souvint de la vision étonnante de cet espace du monastère royal de Santa Maria de Sixena lorsqu'il y arriva, probablement à la mi-octobre 1936, et le trouva brûlé et à moitié ruiné, suite à l'incendie qu'il avait subi fin juillet de la même année, quelques jours après le déclenchement de la guerre civile espagnole.

Ainsi commença une longue histoire de sauvegarde d’un patrimoine artistique exceptionnel, qui, bien des années plus tard, finirait par affronter durement la Catalogne et l’Aragon, ou, du moins, un secteur significatif de leurs représentants politiques et institutions et des personnes de leur monde artistique, patrimonial et culturel.

Un monastère fondé par la royauté

Le monastère royal de Santa María de Sixena (ou Sijena, en espagnol) est situé dans la ville de Villanueva de Sijena, dans la province de Huesca (Aragon), au cœur de la région des Monegros. Cet imposant monastère roman fut fondé en 1118 par la reine Sança de Castellà, épouse d'Alphonse le Chaste, roi d'Aragon et comte de Barcelone. Elle et son fils Pierre le Catholique, également roi d'Aragon et comte de Barcelone, y furent également enterrés, ce qui en fit un véritable panthéon royal.

La propriété et l'administration du monastère seraient confiées à la branche féminine de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dont les membres seraient généralement issus de la noblesse et des classes aisées du territoire. Cependant, d'un point de vue ecclésiastique, et malgré sa localisation en Aragon, le monastère dépendrait jusqu'en 1995 de l'évêché de Lérida, un fait important à rappeler dans toute cette affaire.

Le lien et la protection avec la famille royale conférèrent au monastère un important domaine temporel. Une richesse, mais aussi un pouvoir immense et disproportionné, qui, aux XIIe-XIVe siècles, se répercuta dans l'architecture du monastère et dans son trésor artistique. Cependant, à partir de la fin du XVe siècle, le monastère connut un lent et progressif déclin, accentué au XIXe siècle par la confiscation des biens ecclésiastiques dans tout l'État espagnol.

Malgré sa déclaration de monument national en 1923, les contributions de l'État pour sa conservation furent très faibles, et l'architecture du complexe en pâtit. Privé des revenus substantiels et des dons dont il avait bénéficié au cours des premiers siècles de son histoire, le confort de la vie conventuelle en pâtit. Et, au moins à partir du XVIIIe siècle, la vente récurrente d'œuvres d'art devint un palliatif aux besoins du monastère. Le coup fatal à sa survie ne survint cependant qu'avec le déclenchement de la guerre civile espagnole, en 1936.

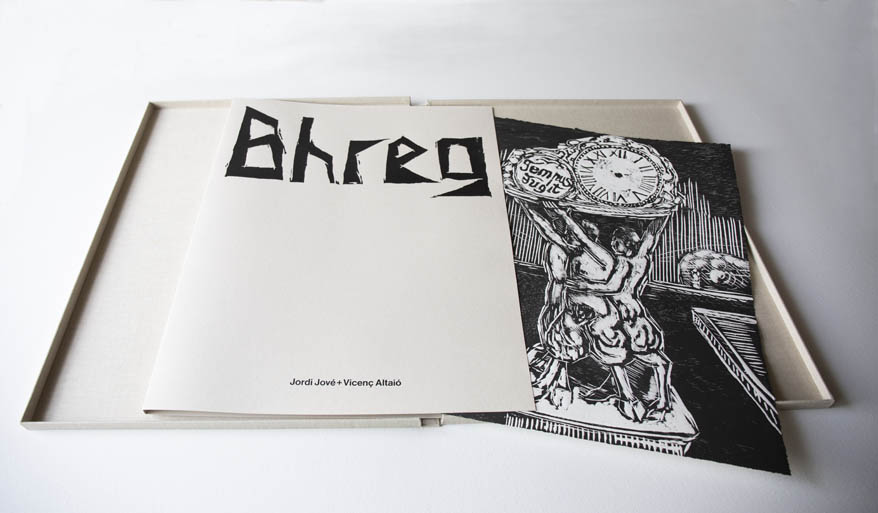

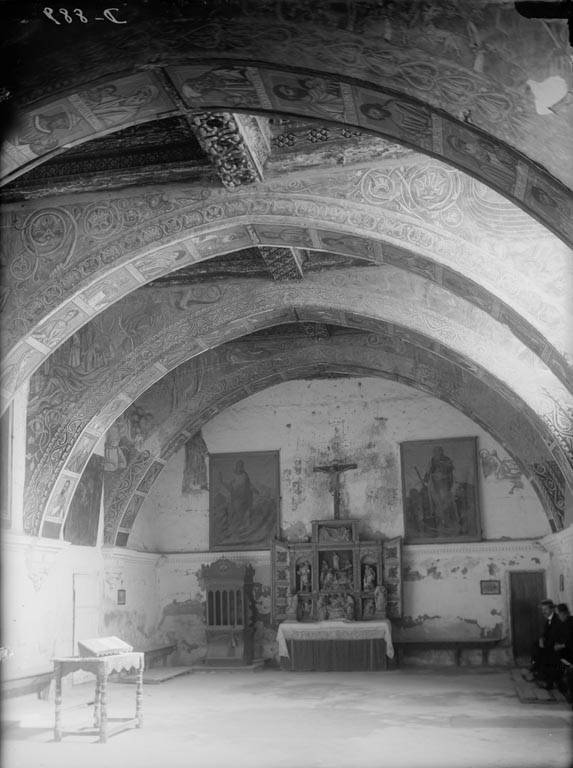

Sala capitular del Monestir de Santa Maria de Sixena, abans de l'incendi.

Sala capitular del Monestir de Santa Maria de Sixena, abans de l'incendi.

L'incendie du monastère pendant la guerre civile espagnole

Plusieurs témoignages oraux et écrits situent la date du tragique incendie autour du 25 juillet 1936. Faute de preuves fiables, il était courant en Aragon d'attribuer le désastre à des miliciens catalans, qui, indirectement, auraient été sous les ordres du président de la Généralité, Lluís Companys. Cependant, des études historiques récentes, fondées sur des preuves documentaires plus fiables, permettent d'émettre l'hypothèse qu'il aurait été provoqué par des habitants de la ville, notamment des membres du comité antifasciste local, avec la collaboration d'autres malfaiteurs extérieurs, dont le lien avec la Catalogne ne peut être prouvé.

Quoi qu'il en soit, l'incendie et les pillages qui l'accompagneraient allaient gravement affecter le monastère, qui, rappelons-le, souffrait déjà d'une dégradation importante depuis un certain temps. L'incendie allait particulièrement affecter la grande salle capitulaire du monastère, recouverte de magnifiques plafonds à caissons mudéjars et richement décorée d'une riche iconographie picturale, qui couvrait aussi bien les arches que les murs de la salle.

De fait, face à la destruction totale, Josep Gudiol avait de quoi pleurer, car il connaissait bien les peintures brûlées et leur extraordinaire valeur artistique et culturelle. Ce n'est pas pour rien qu'à la fin de février et au début de mars 1936, en compagnie du photographe Antoni Robert (1903-1976), il avait visité le monastère et réalisé un travail exhaustif de documentation photographique. Grâce à cette documentation, nous pouvons aujourd'hui mieux connaître et apprécier l'ampleur et la qualité des peintures brûlées, ainsi que l'intégralité de leur répertoire iconographique.

Une « Chapelle Sixtine » de l'art roman de la péninsule ibérique

Certains historiens de l'art, se référant à la salle capitulaire du monastère de Sixena, sont allés jusqu'à la décrire comme la « chapelle Sixtine » de l'art roman de la péninsule ibérique, tant était grande, exubérante et belle la série picturale qui y était exposée avant l'incendie.

Ainsi, devant le feu, des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament alternaient sous toutes les arches de la salle. Les épisodes du premier étaient disposés dans les niches des arches du diaphragme et, entre autres scènes, recréaient la création d'Adam et Ève, leur expulsion du Paradis, la mort d'Abel aux mains de Caïn, ainsi que d'autres thèmes tirés de l'histoire de Noé, d'Isaac et de Moïse. D'autre part, sur les murs d'enceinte de l'espace, un cycle sur la vie du Christ était également exposé, commençant sur le mur nord par des scènes de la Nativité. Enfin, sur les soffites des arches, la série des généalogies du Christ apparaissait également, reliant symboliquement l'Ancien et le Nouveau Testament. L'ensemble splendide était recouvert d'un extraordinaire plafond à caissons mudéjar, qui constituait à lui seul une œuvre d'art.

Les historiens de l'art qui ont étudié ces peintures soulignent leur goût courtois, avec un goût particulier pour le détail, la profusion et un sens aigu de la couleur, autant de traits caractéristiques de l'art du XIIIe siècle. Actuellement, sa paternité est attribuée à l'un des « Maîtres du Chapitre de Sixena », et son exécution est généralement datée entre 1196 et 1208. Pour approfondir ses connaissances, je recommande l'étude remarquable réalisée par Montserrat Parés Paretas dans son ouvrage « Peinture murale sacrée et profane, du roman au gothique primitif » (Montserrat Abbey Publications, 2012).

Malheureusement, l'incendie endommagea gravement l'ensemble. Ainsi, l'extraordinaire plafond à caissons qui recouvrait la salle disparut et une grande partie des peintures murales fut entièrement détruite. Celles qui furent sauvées, que certains estiment à environ 32 % de l'œuvre originale, furent également gravement endommagées. L'incendie altéra également les tons d'origine des peintures, initialement vives et à dominante bleue, à l'exception de celles situées dans la dernière des quatre arches latérales communiquant avec le cloître, qui, miraculeusement, furent épargnées par les flammes, cette arche étant murée au moment de l'incendie.

Sala capitular del Monestir de Santa Maria de Sixena, després de l'incendi (1936)

Sala capitular del Monestir de Santa Maria de Sixena, després de l'incendi (1936)

Le sauvetage et le transfert des peintures

Avant le tragique incendie, comme le souligne l'historien Guillem Cañameras Vall dans un article intéressant (Bulletin de la Société catalane d'études historiques, XXVIII, 2017), Josep Gudiol avait déjà exprimé son inquiétude quant à l'état des peintures et au processus de dégradation qui les affectait, et avait transmis cette préoccupation à d'autres historiens et amateurs d'art catalans. Ainsi, deux mois seulement avant la tragédie, Gudiol avait guidé une visite au monastère de l'association des Amis des Musées de Catalogne, où les participants avaient pu constater le bien-fondé des inquiétudes de leur guide.

À la suite de cette visite, l'historien de l'art catalan Joaquim Folch i Torres publiera également une critique de celle-ci dans La Vanguardia le 2 juillet de la même année, où, se référant au cycle mural de la salle capitulaire, il affirme : « nous avons pu constater, avec douleur, comment la destruction des peintures murales de sa belle salle capitulaire progresse de manière alarmante », ajoutant également que « l'œuvre est perdue et sera perdue complètement, si ceux qui peuvent et ne doivent pas viennent la sauver », c'est-à-dire les autorités artistiques aragonaises et étatiques.

Il semble que la nouvelle de l'incendie du monastère ait profondément marqué Josep Gudiol, qui a décidé d'intervenir. Ainsi, de diverses sources, nous savons que quelques jours après avoir appris la tragédie, il avait déjà commencé à envisager la possibilité d'arracher ce qui restait des peintures pour garantir leur conservation. Ce n'est pas pour rien qu'il faisait partie, dès le 23 juillet 1936, du Comité pour la sauvegarde du patrimoine artistique créé par la Généralité de Catalogne afin de protéger le patrimoine archéologique et artistique du pays, public et privé, menacé par la tourmente révolutionnaire.

Il semble cependant que ce ne soit qu'à la nouvelle visite de Gudiol au monastère, les 15 et 17 octobre 1936, qu'il comprit définitivement la nécessité impérieuse et impérieuse de procéder à sa démolition. Pour ce faire, il lui fallait trouver rapidement des fonds. Et ceux-ci provenaient précisément des 4 000 pesetas de l'époque qu'il obtint, entre le 18 et le 23 octobre, de la Généralité de Catalogne.

Grâce au soutien du gouvernement catalan, les travaux de démolition, dirigés par Gudiol, se déroulèrent entre le 24 octobre et le 6 novembre de la même année, en seulement quatorze jours. La chance leur sourit : jusqu'au dernier jour des travaux, comme l'expliqua Gudiol lui-même, il ne pleuvra pas, empêchant ainsi les peintures de la salle capitulaire du monastère, qui, depuis l'incendie, n'avait plus de toit, de se mouiller.

Primeres intervencions d'arrencaments de les obres al monestir de Sixena (1936)

Primeres intervencions d'arrencaments de les obres al monestir de Sixena (1936)

La restauration et l'exposition publique des peintures à Barcelone

Déchirées selon la technique du strappo, la même que celle utilisée des décennies plus tôt pour transférer sur toile des peintures romanes de diverses églises des Pyrénées, les toiles de Sixena furent transférées à Barcelone le 8 novembre et déposées dans l'atelier de restauration improvisé par le Service des Monuments de la Generalitat, dans la maison Ametller de cette ville. Elles y resteront jusqu'au 5 août 1939, date à laquelle elles furent à nouveau transférées au Palais national de Montjuïc.

En 1943, les peintures retournèrent au laboratoire de la maison Ametller pour être restaurées par Gudiol lui-même. Un an plus tard, elles commencèrent à être montées sur des structures en bois. La restauration fut financée par la Mairie de Barcelone, la Direction générale des Beaux-Arts de l'État ayant refusé de fournir les fonds nécessaires. Finalement, en 1949, les peintures retournèrent au Musée d'Art de Catalogne pour y être exposées publiquement.

À la fin des années 1950, le directeur du musée, Joan Ainaud de Lasarte (1919-1995), encouragea la récupération de quelques fragments de peintures encore présents dans le monastère, notamment ceux retrouvés sur le mur sud de la salle capitulaire, dans l'arc qui reliait le cloître. Ces fragments conservaient intactes les couleurs d'origine, cet espace étant muré au moment de l'incendie. L'opération reçut l'approbation des religieuses de Sant Joaniste et des autorités franquistes de l'époque. Il s'agissait là encore d'un acte de sauvegarde légale et autorisée, et non d'un pillage.

La diaspora des religieuses de Saint-Jean et leur héritage

Suite aux événements de 1936, la communauté des religieuses de Saint-Jean de Sixena abandonna le monastère et, trois ans plus tard, en 1939, s'installa à l'ermitage de Butsènit, près de Lérida, sous la protection de leur évêque. Une partie importante du patrimoine artistique du monastère voyagea également avec les religieuses. Il semble que la communauté ne revint au monastère qu'en 1946, une fois les conditions minimales d'habitabilité rétablies. Quant au trésor artistique du monastère, une partie retourna avec les religieuses, tandis que le reste resta déposé au Musée diocésain de Lérida et, à des fins de documentation, aux archives provinciales de Huesca.

Cependant, et au cours des décennies suivantes, le monastère ne put se relever : affaiblie en nombre et en ressources, la communauté de Sixena abandonna définitivement le monastère en 1970 et déménagea à Barcelone pour intégrer le couvent que l'ordre possédait dans cette ville, à Sant Gervasi de Cassoles. Une partie importante du patrimoine artistique du monastère resta cependant en dépôt au Musée diocésain de Lérida, propriété de l'évêché auquel le monastère appartenait ecclésiastiquement. De plus, en 1972, ils déposèrent au Musée d'Art de Catalogne plusieurs objets et œuvres d'art, la plupart de petite taille et d'une valeur artistique relative.

Plus tard, en 1977, les religieuses des deux communautés, c'est-à-dire de Sixena et de Barcelone, déjà fusionnées en une seule, déménageraient à nouveau au monastère de Notre-Dame d'Alguaire et Sant Joan de Jérusalem à Vallparadís, près de Terrassa, dans un nouveau bâtiment, œuvre de l'architecte catalan Jordi Bonet i Armengol (1925-2022).

C'est également au cours de ces années que furent formalisées les trois ventes faites à la Generalitat de Catalogne du patrimoine appartenant à la communauté qui avait été précédemment déposé au Musée Épiscopal de Lleida et au Musée d'Art de Catalogne, dont les contrats respectifs furent signés en 1982 et 1993, respectivement, pour une valeur totale de 50 000 000 de pesetas, et que fut également convenu le dépôt permanent des peintures dans le musée de Barcelone susmentionné, qui, à partir de 1990, et en raison de la Loi sur les Musées de Catalogne, changera son nom en Musée National d'Art de Catalogne (MNAC).

Malgré les ressources financières obtenues grâce à la vente de ses biens, la vie du nouveau couvent Saint-Jean de Valldoreix fut également de courte durée : en manque de vocations et sensiblement diminuée par le vieillissement et la mort des religieuses, sa petite communauté fut à nouveau contrainte de fermer la maison et de déménager, en 2007, dans un autre couvent de l'ordre, cette fois-ci au monastère Saint-Jean d'Acre, à Salinas de Añana (Gesaltza-Añana, Álava), au Pays basque. Quelques années plus tard, une religieuse de ce couvent, sœur Virgína Calatayud, semble avoir obtenu du Vatican l'autorisation papale de représenter tous les monastères espagnols de l'ordre. À long terme, comme nous le verrons plus loin, cet état de fait allait devenir fatal aux intérêts du MNAC et de la Catalogne.

Pintures de la sala capitular del monestir de Sixena conservades al MNAC.

Pintures de la sala capitular del monestir de Sixena conservades al MNAC.

La longue guerre culturelle autour de l'héritage des Franja et des Sixena

Le 18 février 2014, le gouvernement d'Aragon a intenté une action en justice devant le tribunal de première instance de Huesca pour la réinstallation des peintures murales de la salle capitulaire de Sixena dans le monastère. Cette action s'inscrit dans le cadre de nombreuses actions intentées par le gouvernement aragonais depuis 1997, souvent avec le soutien de la mairie de Vilanova de Sixena, partie intéressée. Il exigeait non seulement la nullité des acquisitions de biens artistiques du monastère de Sixena effectuées par la Généralité de Catalogne en 1983 et 1992, mais aussi la restitution des peintures de l'ancienne salle capitulaire de ce monastère, déposées au MNAC depuis les années 1940.

D'autre part, les actions en justice intentées par les institutions aragonaises au nom du trésor artistique de Sixena s'ajoutent au litige que l'évêché aragonais de Barbaste-Montsó avait engagé avec l'évêché et le Consortium du Musée de Lérida, concernant la propriété de cent onze œuvres d'art provenant de différentes paroisses de la Franja de Ponent et conservées dans ce musée. La plupart de ces œuvres provenaient d'achats, d'échanges, de dépôts et de donations effectués par le diocèse de Lérida. Le motif invoqué était que ces œuvres provenaient des paroisses aragonaises, qui jusqu'en 1995 appartenaient à l'évêché de Lérida et qui, depuis lors, par décision du Vatican, étaient devenues ecclésiastiquement dépendantes de l'évêché de Barbaste-Montsó.

Comme l'explique très bien Francesc Canosa dans son livre très intéressant Sixena. La croada de la memória (Editorial Fonoll, 2018), ce serait précisément cette décision du Vatican, dans laquelle il semble que la Conférence épiscopale espagnole et l'Opus Dei auraient joué un rôle moteur très décisif, qui déclencherait le conflit, qui, au-delà d'une dispute entre évêchés, prendrait bientôt la forme d'une guerre culturelle sanglante entre l'Aragon et la Catalogne.

Le procès pour la propriété des tableaux de Sixena se tiendrait devant le tribunal de première instance de Huesca le 18 janvier 2016. La partie aragonaise présenterait l'action de retrait des tableaux réalisée par Josep Gudiol comme un véritable « pillage », tandis que la partie catalane, selon les mots de Pepe Serra, directeur du MNAC, la justifierait et la défendrait comme un « acte héroïque » et une opération de sauvetage.

Escena d'un àngel ensenyant a cavar a Adán, abans i després de l'incendi. Arxiu LV/MNAC

Escena d'un àngel ensenyant a cavar a Adán, abans i després de l'incendi. Arxiu LV/MNAC

Au cours du procès, et à la demande du MNAC, des rapports furent présentés et plusieurs experts comparurent également pour défendre la nécessité du maintien des œuvres au MNAC et alerter sur les risques liés à leur transfert. Parmi eux, le rapport de Gianluigi Colalucci, restaurateur des peintures de la chapelle Sixtine à Rome, considéré, avant sa mort en 2021, comme la plus grande autorité mondiale en matière de peinture murale. Cependant, à la surprise et à l'irritation des parties catalanes, le juge en charge de l'affaire alla jusqu'à remettre en question les opérations de sauvetage menées par Gudiol à Sixena et, sans se soucier de la sécurité et de la conservation future des peintures, donna raison à la demande aragonaise.

Le parti catalan a fait appel de la décision du juge devant des instances judiciaires supérieures, jusqu'à la Cour suprême, mais sans succès. Comme l'indique la récente décision de cette dernière, datée du 27 mai 2025, les tableaux sont la propriété de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, représenté par la religieuse Virginia Calatayud, du couvent de Salinas de Añana, qui, en 2013 et en sa qualité de commissaire pontificale, aurait cédé au gouvernement aragonais le droit d'agir au nom de l'ordre pour lever le dépôt des tableaux effectués au MNAC et demander leur restitution au monastère de Sixena.

Cependant, avant cela, la Généralité de Catalogne, le MNAC, l'Évêché de Lérida et le Consortium du Musée de Lérida perdraient également le reste des revendications présentées par la partie aragonaise, avec des conséquences désastreuses pour les deux musées. Ainsi, la décision de justice ordonnant la restitution immédiate des œuvres d'art conservées au Musée de Lérida entraînerait l'occupation absurde du musée dans la nuit du 11 novembre 2017 et leur départ « manu militari » vers l'Aragon, au milieu des clameurs et des protestations des habitants de Lérida et de tant d'autres personnes venues manifester dans tout le pays. Tout cela s'est produit, rappelons-le, en pleine application de l'article 155 de la Constitution, suspendant l'autonomie catalane, et sans que l'État espagnol ne fasse quoi que ce soit pour l'empêcher.

Finalement, en 2021, dans un nouvel épisode de défaite et de reddition pour notre pays, le consortium du Musée de Lleida livrerait, cette fois sans aucune résistance, à l'évêché de Barbastre-Montsó les cent onze œuvres d'art des paroisses de la Bande, que cet évêché réclamait depuis des années.

Bien que n'étant pas avocat, la lecture de toutes ces décisions me surprend et m'horrifie par leur relent de partialité intéressée, le manque de fondement de certains arguments et preuves et, surtout, l'absence de toute considération historique, et encore moins de considérations muséales et patrimoniales. Il semble donc que l'important pour les juges soit de régler la question de la propriété, et non de garantir l'intégrité et la bonne conservation d'un patrimoine artistique exceptionnel.

Les caixes sepulcrals del Museu de Lleida ara exhibides al Monestir de Santa Maria de Sixena.

Les caixes sepulcrals del Museu de Lleida ara exhibides al Monestir de Santa Maria de Sixena.

Et maintenant ?

La diplomatie n'a joué aucun rôle dans cette guerre culturelle. Hormis une timide tentative du ministre Santi Vila en 2016, que personne en Catalogne n'a comprise ni soutenue, aucune des parties prenantes, pas même le ministère de la Culture lui-même, n'a rien fait tout au long de ce conflit qui dure depuis près de vingt-sept ans pour établir un dialogue et rechercher des solutions concertées.

En revanche, la position d'organismes plus techniques, tant au niveau national qu'international, comme l'ICOM (Conseil international des musées), n'a pas été très honteuse ni courageuse, considérant que ce sont deux musées qui sont lésés, qui ont historiquement constitué leurs collections de manière légitime, et que ce processus n'a violé aucune norme éthique ou morale. Il ne s'agit pas ici de butin de guerre ou de décolonisation, mais bien de sauvegarde et de conservation du patrimoine et d'intégration des collections de deux musées.

L'attitude aragonaise n'aurait certainement pas rendu possible un dialogue, un pacte ou une solution de compromis. Pour l'exécutif aragonais, et probablement aussi pour la plupart des forces politiques de la région, la seule possibilité était de gagner et de vaincre la Catalogne, à tout prix : un argument puissant, souvent imprégné de catalanophobie, qui, tant en Aragon que dans d'autres territoires de l'État espagnol, semble actuellement générer de nombreux retours électoraux. Il ne faut pas oublier que toute guerre culturelle est avant tout de nature identitaire et, par extension, politique.

Face à tout cela, l'attitude du Département de la Culture de la Generalitat, et par extension de l'ensemble du Gouvernement catalan, s'est une fois de plus montrée évasive et fuyante. Au-delà des discours grandiloquents, l'argument est resté le même : respect de la décision des juges et application de la loi. Outre le fait qu'à Madrid, il existe désormais un « gouvernement ami » et qu'il vaut mieux ne pas le contredire, nous avons déjà vu ce qui est arrivé aux anciens ministres Santi Vila et Lluís Puig pour leur inobéissance.

Detall de les pintures de la sala capitular del monestir de Sixena conservades al MNAC.

Detall de les pintures de la sala capitular del monestir de Sixena conservades al MNAC.

La patate chaude a donc été transférée au Consortium MNAC (où, outre la Generalitat, la Mairie de Barcelone et le Ministère de la Culture sont également représentés), mais cela ne me semble pas tout à fait exact : c'est au directeur et aux techniciens de la conservation préventive et de la restauration du musée que revient le véritable problème. Ils constituent désormais le dernier rempart contre l'irrationalité et la barbarie de la justice. Ce sont les Joseps Gudiol de nos jours.

Le fait est que le degré de fragilité des peintures murales de Sixena exposées au MNAC est très élevé. Tous les experts nationaux, régionaux et internationaux consultés, à l'exception d'une poignée de techniciens aragonais, s'accordent sur ce point. Un nouveau déplacement et une installation forcée dans un espace sans les garanties d'une conservation préventive adéquate leur seraient fatals. D'autre part, lors de la restauration menée par Gudiol, des modifications de taille et de format des peintures ont été constatées, ce qui, de l'avis de ces experts, les rend impossibles à intégrer dans l'espace d'origine de la salle capitulaire du monastère. À moins de vouloir appuyer sur la gâchette, ciseaux et marteau en main.

Au vu de la tournure des événements, du manque de sensibilité et de souci des juges pour la conservation du patrimoine, je ne suis pas très optimiste quant à l'issue de cette affaire. Peut-être les restaurateurs du MNAC auront-ils le courage de s'opposer à cette sauvagerie et de refuser de la commettre. Cependant, nous ne pouvons pas l'attendre, ni l'exiger d'eux. Il est donc fort probable que nous assistions à une nouvelle intrusion au MNAC, plus ou moins militarisée ou judiciarisée, de techniciens mandatés par le gouvernement d'Aragon pour confisquer les tableaux à tout prix, et ce malgré la passivité de nos institutions.

Face à ce triste panorama, cruelle ironie de l'histoire, il est possible que beaucoup d'entre nous pleurent, comme Josep Gudiol, il y a quatre-vingt-neuf ans, lorsqu'il vit la destruction des tableaux qu'il avait photographiés. Et ce seront à nouveau des larmes de rage, d'indignation, d'impuissance. Oui, des larmes pour Sixena.

Post-scriptum . Il sera intéressant de voir ce que le ministère espagnol de la Culture, désormais muet et détournant le regard, prétendra lorsqu'on lui demandera à nouveau de déplacer la Gernika de Picasso au Pays basque, ou de restituer la Dame d'Elche au Pays valencien, ou les taureaux de Costitx à Majorque : des rapports d'expertise garantissent que les œuvres ne peuvent pas être déplacées ? Waouh…