Des expositions

Les fleurs qui poussent dans l'abîme que je suis : l'art et la dissidence

Une exposition qui repense la mémoire collective et revendique des manières futures plus flexibles de voir et d’habiter le monde.

Sant Andreu Contemporani présente une nouvelle édition des œuvres finalistes de l'appel Miquel Casablancas , une plateforme de rencontre pour les pratiques artistiques qui questionnent les limites de la norme. Intitulée « Les fleurs qui poussent dans l'abîme que je suis », l'exposition, ouverte jusqu'au 20 juillet, rassemble onze propositions qui placent la complexité et la dissidence au cœur de leur création, partageant un regard critique et expérimental qui transcende le simple cadre concurrentiel.

Il y a des siècles, l'art nous avertissait que lorsque la raison s'endort, des monstres naissent. Si auparavant ceux-ci semblaient faciles à identifier sur le visage de la politique mondiale, ils se cachent aujourd'hui au sein même de la société, déguisés en bon sens et en liberté. Dans ce scénario ambigu, la frontière entre démocratie et autoritarisme s'estompe, et un régime déjà qualifié de « néoféodaliste » s'ouvre.

Certaines des œuvres exposées reflètent cette réflexion sous des angles très différents. Lucas Selezio de Souza , dans Sin título, de la série Plus ultra, revisite la cartographie coloniale à travers la broderie, dénonçant comment le discours de la civilisation a projeté la figure du monstre au cœur même des systèmes de pouvoir. Usama Mossa , avec Hombre de Barro / الطين رجل, s'appuie sur sa propre histoire familiale pour aborder la violence persistante contre le peuple palestinien et le déracinement comme une expérience partagée.

Las hijas de Minerva, Laura San Segundo i Alejandría Cinque.

Las hijas de Minerva, Laura San Segundo i Alejandría Cinque.

La monstruosité devient, dans de nombreuses propositions, une forme de résistance. Miguel Rubio Tàpia l'utilise pour dénoncer la manipulation historique des Guanches aux Canaries, tandis que Daniel Cao explore le biofuturisme dans VINADER : SONS BIOLÒGICS, un récit qui fusionne science-fiction et spéculation sur la vie extraterrestre. De leur côté, Laura San Segundo et Alejandría Cinque interviennent symboliquement dans des espaces masculinisés – comme les salles de billard – dans Las hijas de Minerva, où elles redéfinissent la figure de la déesse pour questionner les lieux conçus pour la sociabilité masculine. Dans un autre registre, Jorge Isla présente Fotosíntesis, une œuvre où des trous apparaissent sur un corps technologique qui dénonce l'impact de l'action humaine sur la nature.

Le corps joue un rôle central, espace de conflit, de construction et de survie. Txe roimeser l'aborde d'un point de vue à la fois autobiographique et collectif dans « Abrazar con las piernas –antes, durante y después de la anesthetía total », une installation qui documente un processus de transformation physique et émotionnelle. Paula Vilageliu Porlein , quant à elle, s'intéresse à la dimension affective du contact dans « Abrazo y dejo un _ », où vides et formes se déploient au contact.

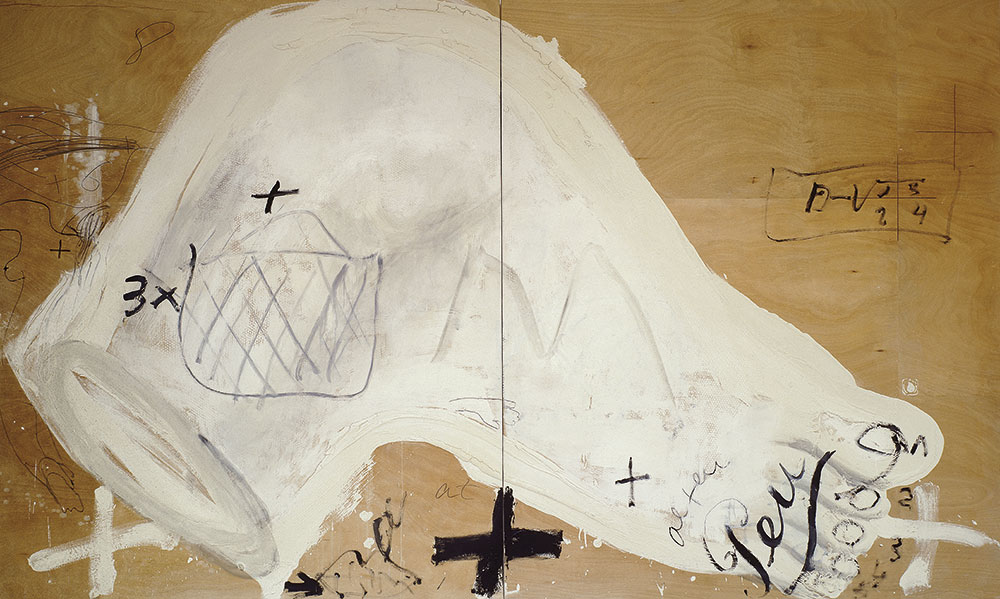

Les flors que creixen en l’abisme que soc a Sant Andreu Contemporani.

Les flors que creixen en l’abisme que soc a Sant Andreu Contemporani.

D'autres propositions explorent l'hybridation comme réponse à l'ordre établi. Maya Pita-Romero le fait dans Una lengua cansada, imaginant des corps entre le végétal et l'humain, marqués par des cicatrices et des identités fragmentées, d'où naît un langage aussi artificiel que l'art ou la culture. Victoria Maldonado transforme le grotesque en une esthétique qui lui est propre dans Folklore de ultratumba, où la peau est défigurée pour créer de nouvelles façons d'habiter. Enfin, Ali Arévalo présente La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulveriserse los ojos, où les corps mous et non binaires deviennent des espaces de plaisir dissident et de vulnérabilité, dans une révolte qui se réinvente dans chaque pétale, au cœur de l'abîme que représente la chair elle-même.