Des expositions

Les années vingt : entre tradition et modernité

Une sélection d'œuvres de grands artistes européens et catalans qui expliquent la décennie à la Galerie Marc Domènech.

L’art européen des années 1920 a connu une période de changements très intéressants, marquée par un dialogue intense entre théorie et pratique. Non seulement des œuvres ont été créées, mais de nombreux artistes se sont également consacrés à réfléchir et à écrire sur ce que signifiait et devait être l’art du moment. À Paris, par exemple, en 1920 paraît la revue L'Esprit Nouveau, qui réunit des figures comme Paul Dermée , Le Corbusier , Pierre Jeanneret et Amédée Ozenfant , qui définissent les bases du purisme, un mouvement qui défend que la géométrie est présente dans tous les aspects de la vie, pas seulement dans les peintures ou les sculptures. Il s’agissait de valoriser non seulement la forme artistique, mais aussi le design industriel, l’architecture et même la typographie, soulignant l’importance d’un ordre formel qui transcendait l’art.

Cette décennie a également été marquée par le fait que de nombreux créateurs, après avoir exploré l'avant-garde, ont décidé de regarder en arrière et de récupérer le langage figuratif et les thèmes classiques, comme la maternité ou l'Arcadie méditerranéenne, un espace idéalisé plein d'harmonie. Ce mouvement, que l’on peut retracer approximativement entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, est connu sous le nom de « retour à l’ordre ». Bien qu'à un moment donné, ce regard en arrière ait été interprété comme un renoncement au progrès ou comme un geste nostalgique dans des moments difficiles, il peut aussi être vu comme une manière de faire face aux bouleversements sociaux et à l'industrialisation accélérée qui ont touché l'Europe. Le classicisme, dans ce contexte, offrait un certain refuge et une manière de réinventer la modernité, en tentant d’unir tradition et renouveau dans un même espace artistique.

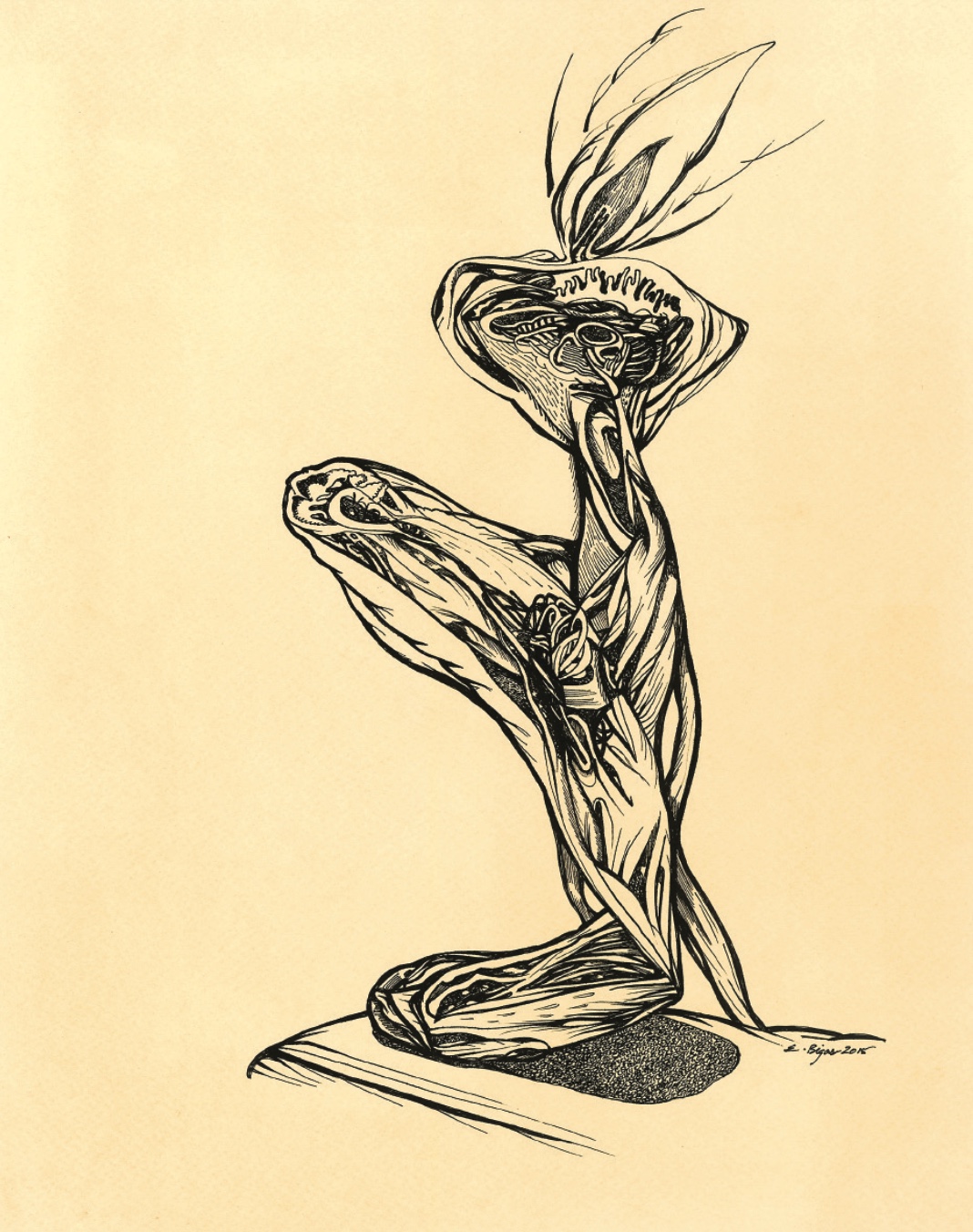

Femme assise, Manolo Hugué (1923).

Femme assise, Manolo Hugué (1923).

En Catalogne, cette influence s’est fait sentir très tôt, dès le milieu des années 1910. Par exemple, Picasso a peint son célèbre Arlequin en 1917, une œuvre qu'il a fini par offrir au Musée d'Art de Barcelone en 1921, un exemple clair de cette tendance à revoir la figuration sous un angle renouvelé.

L'exposition présentée par la Galerie Marc Domènech jusqu'au 20 juin rassemble quelque 25 œuvres créées entre 1918 et 1930, avec la présence d'artistes de toute l'Europe et d'ici, tels que Mariano Andreu , María Blanchard , Francisco Bores , Pere Créixams , Rafael Durancamps , Julio González , Manolo Hugué , Max Jacob , Le Corbusier , Jacques Lipchitz , André Masson , Joan Miró , Amédée Ozenfant , Pere Pruna , Josep Togores et Torres-García .

Parmi les pièces exposées, la galerie met en valeur un dessin de Jacques Lipchitz de 1918 qui, malgré son style cubiste, est clair et facile à suivre. Cette œuvre reflète bien la recherche d’équilibre et d’ordre formel que les artistes ont poursuivie pour parvenir à ce classicisme actualisé. Il convient également de souligner Les Sages Sensuelles de Mariano Andreu , un tableau de 1923 qui capture l'idéal idyllique de l'Arcadie méditerranéenne. Lorsqu'il fut présenté au Salon d'Automne, il reçut un accueil très favorable et Eugeni d'Ors le salua comme l'un des meilleurs exemples de la nouvelle peinture mêlant références classiques et modernes.

Les Sages sensuelles, Mariano Andreu (1923)

Les Sages sensuelles, Mariano Andreu (1923)

Un autre point fort de l’exposition est la présence de deux œuvres qui représentent la collaboration et les approches théoriques de Le Corbusier et d’Amédée Ozenfant . Nature morte puriste (1923) et La belle vie (1929) sont des exemples clairs de la volonté d'apporter ordre et géométrie à l'art. Dans ce tableau de Le Corbusier, on peut voir comment chaque forme s'intègre parfaitement au reste, tandis qu'Ozenfant explore les reliefs et les couleurs terreuses pour se connecter à un classicisme plus lié à la tradition hellénique, cherchant peut-être la stabilité dans un monde qui commençait à souffrir des incertitudes de la crise de 1929.

En bref, l’exposition nous permet de voir comment cette période, souvent simplifiée en un simple « retour à la tradition », fut en réalité un moment où la modernité et l’histoire se mêlèrent pour créer de nouvelles formes d’expression, dans un contexte marqué par le besoin d’ordre et d’équilibre après une période de grands changements sociaux et culturels.

La belle vie, Amédée Ozenfant (1929)

La belle vie, Amédée Ozenfant (1929)