Exposiciones

Los años veinte: entre tradición y modernidad

Una selección de obras de grandes artistas europeos y catalanes que cuentan la década en la Galería Marc Domènech.

El arte europeo de los años veinte vivió una época de cambios muy interesantes, marcada por un intenso diálogo entre teoría y práctica. No sólo se creaban obras, sino que muchos artistas también se dedicaban a pensar y escribir sobre lo que significaba y debía ser el arte del momento. En París, por ejemplo, en 1920 apareció la revista L'Esprit Nouveau, que reunió a figuras como Paul Dermée , Le Corbusier , Pierre Jeanneret y Amédée Ozenfant , quienes definieron las bases del purismo, una corriente que defendía que la geometría estaba presente en todos los aspectos de la vida, no sólo en los aspectos de la vida. Esto implicaba valorar no sólo la forma artística, sino también el diseño industrial, la arquitectura e incluso la tipografía, poniendo de relieve la importancia de un orden formal que trascendía el arte.

Esta década estuvo marcada también por el hecho de que muchos creadores, después de explorar las vanguardias, decidieron echar la vista atrás y recuperar el lenguaje figurativo y los temas clásicos, como la maternidad o la Arcadia mediterránea, un espacio idealizado y lleno de armonía. Este movimiento, que se puede rastrear aproximadamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se conoce como el “retorno al orden”. Aunque en algún momento se interpretó como una renuncia al progreso o como un gesto nostálgico en tiempos difíciles, esta mirada atrás también puede verse como una forma de afrontar la convulsión social y la industrialización acelerada que habían impactado en Europa. El clasicismo, en este contexto, ofreció un cierto refugio y una forma de reinventar la modernidad, intentando unir tradición y renovación en un mismo espacio artístico.

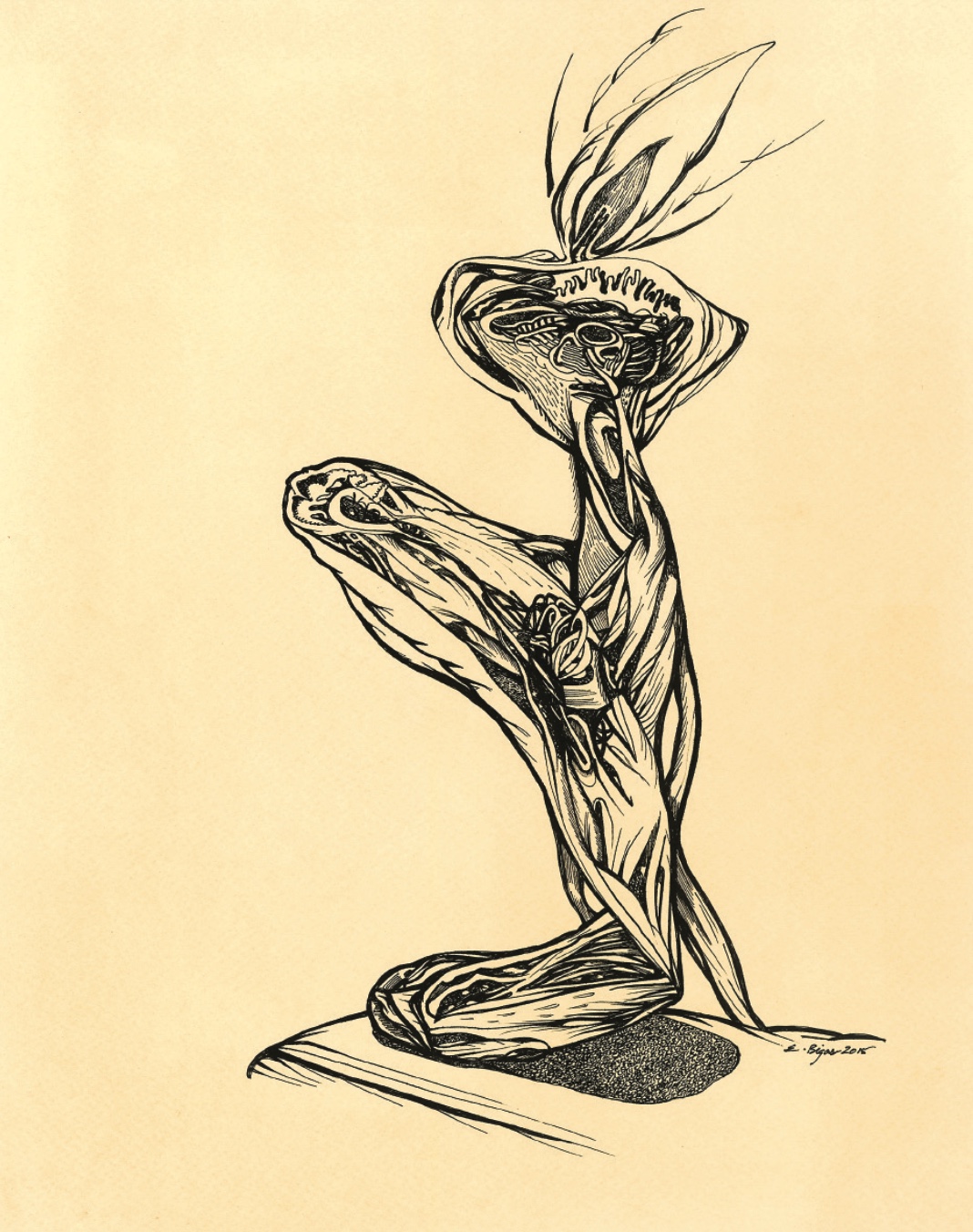

Femme assise, Manolo Hugué (1923).

Femme assise, Manolo Hugué (1923).

En Cataluña, esta influencia se hizo notar en breve, ya desde mediados de la década de 1910. Por ejemplo, Picasso pintó su famoso Arlequín en 1917, obra que acabó dando en el Museo de Arte de Barcelona en 1921, una muestra clara de esta tendencia a revisar la figuración desde una perspectiva renovada.

La exposición que presenta la Galería Marc Domènech hasta el 20 de junio reúne unas 25 obras creadas entre 1918 y 1930, con la presencia de artistas de toda Europa y de aquí, como Mariano Andreu , María Blanchard , Francisco Bores , Pere Créixams , Rafael Durancamps González , Manolo Hugué , Max Jacob , Le Corbusier , Jacques Lipchitz , André Masson , Joan Miró , Amédée Ozenfant , Pedro Pruna , Josep Togores y Torres-García .

Entre las piezas expuestas, desde la galería destacan un dibujo de Jacques Lipchitz de 1918 que, pese a su estilo cubista, resulta claro y fácil de seguir. Esta obra refleja bien la búsqueda de un equilibrio y un orden formal que los artistas perseguían para conseguir ese clasicismo actualizado. También destaca Las Sages Sensuelles de Mariano Andreu , una pintura de 1923 que captura el ideal idílico de la Arcadia mediterránea. Cuando se presentó en el Salón de Otoño, fue muy bien recibida, y Eugeni d'Ors la elogió como una de las mejores muestras de la nueva pintura que mezclaba referentes clásicos y modernos.

Les Sages sensuelles, Mariano Andreu (1923)

Les Sages sensuelles, Mariano Andreu (1923)

Otro punto fuerte de la exposición es la presencia de dos obras que representan la colaboración y los planteamientos teóricos de Le Corbusier y Amédée Ozenfant . Nature morte puriste (1923) y La belle vie (1929) son ejemplos claros de la voluntad de llevar el orden y la geometría al arte. En esta pintura de Le Corbusier se puede ver cómo cada forma encaja perfectamente con el resto, mientras que Ozenfant explora los relieves y los colores terrosos para conectar con un clasicismo más vinculado a la tradición helénica, quizá buscando una estabilidad en un mundo que empezaba a sufrir las incertidumbres de la crisis de 1929.

En definitiva, la exposición permite ver cómo ese período, a menudo simplificado como un simple “retorno a la tradición”, fue en realidad un momento en el que la modernidad y la historia se mezclaron para crear nuevas formas de expresión, en un contexto marcado por la necesidad de orden y equilibrio después de una etapa de grandes cambios sociales y culturales.

La belle vie, Amédée Ozenfant (1929)

La belle vie, Amédée Ozenfant (1929)