rapports

Marta Palau, l'artiste oubliée de l'exil républicain catalan, revient chez elle.

Elle est l'une des artistes les plus innovantes nées en Catalogne dans les pratiques artistiques et qui défie le plus notre époque contemporaine et, cependant, à l'exception de l'exposition à La Lonja de Zaragoza (2014) et au Museo Morera (2015), son travail n'a pas reçu la reconnaissance qu'il mérite jusqu'à aujourd'hui, lorsque le Museo Tàpies, à partir du 27 février, mettra fin au long « exil » de Marta Palau (Albesa 1934-Mexico 2022).

« Ma mère est arrivée au Mexique en 1940, à l'âge de six ans, sans rien et sans même savoir parler espagnol », raconte Marta Gassol, la fille de l'artiste, dans un bon catalan de Tijuana. « Mon grand-père Francesc », poursuit-elle, « avait étudié à Salamanque à l'époque d'Unamuno, était médecin et conseiller de la CNT en poste dans un hôpital de Terrassa. À la fin de la guerre civile, il a réussi à s'échapper des camps de travail d'Espagne et de France avant d'obtenir un billet pour l'Amérique et, en peu de temps, de récupérer sa famille. Inutile de préciser que leur vie était en danger mortel à Albesa. »

Marta Palau et sa sœur Teresa, au moment de leur exil.

Le 8 janvier 1940, grâce à l'aide de la Junta de Ayuda a los Republicanos Españolas (JARE) et aux cent dollars envoyés par Francesc Palau, Antònia Bosch et ses deux filles, Marta et Teresa, embarquèrent à Lisbonne sur le navire italien Vulcania, à destination de New York. « De là », raconte Marta Gassol, « elles durent faire le voyage jusqu'à Nuevo Laredo. La solidarité républicaine, notamment celle d'un ami exilé de Madrid, et du gouvernement de Lázaro Cárdenas, les aida à démarrer une nouvelle vie au Mexique, cultivant des tomates et du coton et poursuivant une carrière médicale. Ma mère épousa Albert, médecin comme mon grand-père maternel, et fils de Ventura Gassol. Cet ancien conseiller de la Generalitat (gouvernement catalan) vivait en Suisse et était une personne remarquable. Il était fier d'avoir été le premier ministre de la Culture au monde et d'avoir sauvé tant de personnes pendant la guerre. »

Marta Gassol se souvient qu'une fois installés à Tijuana, son grand-père maternel, le souvenir de la guerre civile encore présent à l'esprit, plaisantait sur la commodité de vivre à la frontière, « au cas où ». « Tijuana », poursuit-elle, « leur rappelait leur patrie. Le climat méditerranéen, les montagnes, la mer, les vignobles. » Née parmi les paysans et fille d'un exil républicain, elle a profondément marqué sa mère. Elle a vécu l'exil comme une blessure, mais aussi comme une source de créativité qui l'a poussée à chercher un moyen de résistance dans ses racines catalanes et mexicaines.

Marta Palau et Ventura Gassol.

Marta Gassol dépeint sa mère comme une travailleuse infatigable qui pratiquait toutes les formes d'art : gravure, peinture, sculpture, céramique, installation et tapisserie. Au Mexique, elle a étudié la peinture auprès d'un autre artiste exilé, Bartolí, et dans les années 1960, la tapisserie auprès de Josep Grau Garriga à Barcelone. Palau était l'une des artistes les plus importantes du Mexique contemporain, tant pour son innovation technique que pour la profondeur symbolique de son œuvre. Son art, profondément lié aux matériaux naturels – tels que les branches, le henequen, les feuilles de maïs, le jute, l'ixtle, les racines, l'argile, le liège et le verre – renvoie à une dimension magique et rituelle qui s'inscrit dans les visions du monde autochtones. Mais son discours va au-delà de l'esthétique : ses installations et sculptures contiennent une critique incisive des frontières comme symbole de répression, une défense de la migration et une analyse pointue de la violence infligée aux corps, en particulier à ceux des femmes.

Palau a remis en question les canons patriarcaux de l'art et a osé représenter le désir sexuel féminin (La Cascade, qui évoque une gigantesque cascade de sperme et la création de la vie) à une époque et dans un contexte culturel où ces thèmes étaient tabous. Son œuvre nous invite à réfléchir aux migrants en quête d'un avenir meilleur aux États-Unis. L'expérience de l'exil lui a permis de ressentir une profonde empathie pour ceux qui fuient leur pays d'origine à cause de la violence, de la pauvreté ou de la persécution. En ce sens, son œuvre ne se contente pas de réfléchir au passé, mais aborde directement le présent. « Si à la préhistoire, les vagues migratoires allaient du Nord vers le Sud, aujourd'hui elles suivent le chemin inverse », explique sa fille.

Marta Palau, Double Mur, 2006.

Les politiques de Trump, qui intensifient les expulsions massives et encouragent la criminalisation des migrants et les discours de haine, résonnent comme un écho sombre dans la pratique artistique de Palacio. Ses œuvres nous invitent à reconsidérer la frontière non pas comme une limite, mais comme un espace d'interaction et de transformation. Les frontières ne divisent pas seulement, elles sont aussi des espaces où se livrent des luttes pour la dignité et les droits humains.

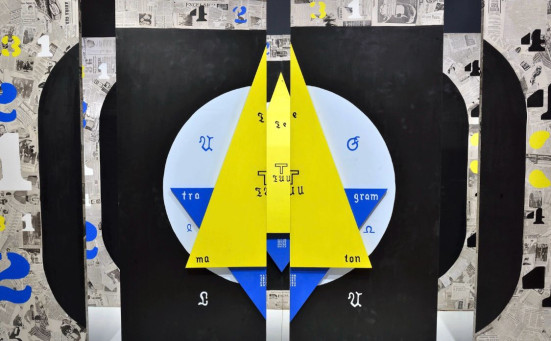

Marta Gassol, gynécologue à Tijuana, met en lumière un immense vagin en toile de jute intitulé Ilerda, clin d'œil au lieu de naissance de sa mère et au pouvoir fertilisant de la nature. Ou encore l'installation Doble Mur, sept rangées de branches sèches simulant une échelle précaire, dont les barreaux fragiles sont à peine reliés, encerclant la silhouette d'une personne allongée au sol, à l'image des silhouettes en plâtre dessinées par la police. « C'est », explique Marta Gassol, « un rappel du migrant mort à la frontière, un paysan dont la seule terre est celle recouverte par sa natte, et qui, à sa mort, est enterré avec elle. » Parallèlement, ces échelles peuvent servir à surmonter les barrières physiques et politiques ou à accéder à un niveau de conscience supérieur. « Elle », explique sa fille, « a non seulement créé des œuvres, mais aussi des univers, des symboles tissés qui relient les histoires humaines à la terre, aux racines culturelles et au spirituel. »

Marta Palau, Alchemical Setting, 1970. Musée Amparo

Parallèlement, Marta Palau explore la dimension transformatrice du travail manuel, oublié par les sociétés industrielles, et récupère les techniques textiles et les matières naturelles pour retrouver la dignité des travaux traditionnellement associés aux femmes, comme le tissage, le nouage et la broderie. L'artiste aborde la représentation des femmes comme symboles d'un lien profondément terrestre et ancestral avec la nature et le cosmos : les femmes comme naualli (enchanteresses ou magiciennes), comme créatrices, comme puissances transformatrices et métamorphosantes, femmes qui tissent des fils nus comme des fibres de vie. « Elle disait qu'elle était une naualli, la main puissante, magique, créatrice, gardienne de la tribu, chamanique » ; « C'est-à-dire l'art comme médiateur entre le matériel et le spirituel et comme espace de résistance », souligne sa fille, qui sera présente à l'ouverture de l'exposition « Mes chemins sont terrestres », organisée par Imma Prieto, directrice du Musée Tàpies, en collaboration avec le Musée universitaire d'art contemporain de l'Université nationale autonome du Mexique (MUAC).

Marta Palau, Ilerda V, 1973. PB