rapports

Habiter le musée

A l’occasion de la Journée internationale des musées, une réflexion critique sur le rôle des musées et la nécessité de repenser leurs modèles et leurs fondements.

« Où est l’art ? » certains fans et pas mal d'experts se posent la question face à certaines manifestations esthétiques. Leurs commentaires ont tendance à osciller entre un rejet désintéressé et un intérêt bien intentionné pour aborder de nouvelles propositions épistémologiques. Ces deux approches se sont souvent révélées inconciliables. Ceux qui défendent la tradition s’opposeraient en principe à ceux qui s’intéressent à la nouveauté. Le débat trouve ses racines dans les fameuses querelles entre anciens et modernes, caractéristiques des XVIIe et XVIIIe siècles, période au cours de laquelle fut proclamée depuis l’Europe l’inévitabilité d’une connaissance « scientifique », universelle et exclusive. A cette époque, des académies puis des musées furent conçus, dont la mission était de préserver et de diffuser ces connaissances. Ils ont décidé ce qui était vrai et ce qui était faux, et ont distingué l’art de ce qui ne l’était pas. Il pouvait se transformer et évoluer, mais son essence devait rester inaltérable, identique à elle-même.

On privilégiait la dispute, et non l’altérité ou la remise en question, car il n’y avait pas d’extérieur. Toute altérité était subsumée dans une ordination antérieure. Les mouvements d'avant-garde européens successifs, tels que le fauvisme, l'expressionnisme ou le cubisme, s'inspirent de masques, de fétiches et de tissus d'Afrique, d'Amérique ou du Pacifique. Cependant, ils ont ignoré les relations qui unissaient les effigies aux rituels qui leur donnaient un sens. Beaucoup de ces objets étaient classés dans la catégorie « art », malgré le fait que le terme n’existait même pas dans les langues dominantes de ces peuples.

Denilson Baniwa, Kwema/ Amanhecer/Dawn, Biennal de São Paulo, 2023. Foto: Levi Fanan

Denilson Baniwa, Kwema/ Amanhecer/Dawn, Biennal de São Paulo, 2023. Foto: Levi Fanan

Au fil du temps et conformément à la même dynamique du capitalisme, qui se développe en générant et en surmontant ses propres crises, les centres d’art ont muté, s’adaptant à leur environnement. De cette façon, le musée du XXIe siècle n’aurait plus grand-chose à voir avec celui d’il y a cent ans et encore moins avec celui d’il y a deux cents ans. Il suffirait de comparer les auteurs qui y étaient présentés, les dispositifs d’exposition qui y étaient conçus ou les publics auxquels ils s’adressaient à l’époque avec l’activité frénétique actuelle pour construire des récits plus inclusifs, des installations plus immersives ou sponsoriser l’accès à ces centres pour ceux qui n’en ont pas. La présence de commissaires autochtones ou racialisés lors d’événements internationaux est de plus en plus importante. La Documenta de Kassel et les biennales de Venise et de São Paulo sont dirigées par des commissaires africains ou afro-descendants. Cela ne pourrait pas être plus positif. Mais les institutions artistiques ont-elles vraiment changé ? La Biennale de Venise continue de s’appuyer sur une structure de pavillons nationaux, comme lors de son inauguration le 30 avril 1895. Dans le cas de la Documenta, une loi fédérale exige secrètement de ses directeurs qu’ils maintiennent des positions sionistes. Dans le même esprit, les musées accueillent avec enthousiasme les œuvres des communautés autochtones, mais leurs collections restent fondées sur les principes de propriété et d’accumulation. Rien n’est plus éloigné de la démarche légère et de l’envie de partager de ces personnes.

Les musées fonctionnent dans un contexte historique spécifique. Notre époque est marquée par une vague néoconservatrice qui se propage inexorablement à travers la planète. Les dirigeants d’extrême droite utilisent des tactiques et des stratégies visant à manipuler les citoyens. Au XXe siècle, les fêtes et les marches dans l’espace public étaient la technique privilégiée pour mobiliser les masses ; Au 21e siècle, les parodies télévisées et la domination de l’écran marquent la feuille de route. La politique devient, dans les deux cas, un spectacle. Leur objectif : soumettre de manière fascinante. En ce sens, les fascismes contemporains invoquent des fascismes historiques. On disait d'Adolf Hitler qu'il était un « homme parlant affectueux ». Les fascismes sont ontologiquement paranoïaques. Ils se présentent comme des victimes de ceux qu’ils agressent. C’est ce qui se passe avec ce que les ultra-médias définissent comme le « marxisme culturel », qui englobe ceux qui défendent les minorités, remettent en question et combattent le racisme, l’hétéropatriarcat, le colonialisme et l’extractivisme. Ce sont eux à qui l’on attribue la prétendue décadence de l’Occident : insécurité, inégalités, manque de libertés, bureaucratisation, etc. La soi-disant « peur du remplacement » s’exacerbe, l’idée absurde que la civilisation occidentale risque de disparaître à cause des étrangers. Tout cela dans un seul but : dissimuler que la cause de ces maux est, en réalité, un régime oligopolistique que le fascisme protège.

Marcel Broodthaers, Una retrospectiva, Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, 2016. Foto: Joaquín Cortés/Román Lores

Marcel Broodthaers, Una retrospectiva, Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, 2016. Foto: Joaquín Cortés/Román Lores

Marcel Broodthaers affirmait déjà dans les années 1970 que la culture est un champ de bataille qui se déroule toujours en territoire ennemi. L’extrême droite le sait bien et ne cesse de vouloir imposer le cadre du débat, car ce qui est fondamental n’est pas de savoir si ce qui est affirmé est vrai ou faux, mais plutôt de définir les lignes directrices et le contexte dans lesquels le débat se déroule. D’où la nécessité de prendre en compte le lieu où s’expriment les énoncés et l’urgence de questionner nos paramètres de référence. Sinon, on risque de dire une chose et d’en faire une autre, comme lorsque les musées revendiquent une culture conviviale et à l’écoute et que leurs gestionnaires continuent de s’accrocher à des critères individualistes et compétitifs. Les publications et les expositions dans les centres d’art regorgent de vocabulaires tels que décolonisation, restitution, redistribution, droit au refus, performativité, etc. Cependant, ces mêmes centres, quelle que soit la bonne foi de leurs gestionnaires, éprouvent de nombreuses difficultés à décoloniser leurs structures et à générer des formes d’organisation alternatives. Il est vrai que les conseils d’administration sont régis par un code d’éthique strict et que les comportements xénophobes, racistes ou transphobes sont moins tolérés. Malgré cela, la prise de décision et les procédures sont, fondamentalement, assez similaires à celles d’il y a un siècle. Un symptôme de ce phénomène est peut-être que les musées européens ont tendance à entretenir de meilleures relations avec les populations qui vivent dans leurs territoires d’origine qu’avec les communautés migrantes qui se trouvent dans leur environnement le plus proche, lesquelles sont fréquemment utilisées pour mettre en œuvre des programmes publics, générant des expériences parfois frustrantes pour ces communautés.

Sala dels monuments funeraris pagans, 1935. Arxiu fotogràfic del MAC.

Sala dels monuments funeraris pagans, 1935. Arxiu fotogràfic del MAC.

Pour la plupart des musées, l’inclusion et l’accessibilité sont leurs défis les plus importants. L’intention est louable. On pense qu’il suffit d’éliminer les barrières et que les gens connaissent l’histoire de l’art ou les réalisations de l’humanité pour que cette société, que servent les institutions, puisse s’améliorer. Cependant, si l’ordre dans lequel ces propositions s’inscrivent n’est pas remis en question à partir d’autres épistémologies, l’érudition acquise ne fait qu’augmenter le poids du passé ou des idées sur nos épaules, réaffirmant le statu quo et empêchant toute possibilité de rupture. Les entités culturelles occidentales partent du principe que, pour un artiste ou une communauté périphérique, ce qui est substantiel, c’est d’être là. Les différentes options ne sont pas prises en compte. Ceux qui sont exclus de l’histoire unique peuvent être « appréciés » avec un peu d’effort, de leur part ou de la part des entités qui les accueillent. Peut-être ces auteurs n’ont-ils pas bénéficié – croit-on – des opportunités nécessaires. Ou bien, à l’époque, les experts n’étaient pas capables de saisir le bien et le beau des manifestations artistiques qui dépassaient la norme. Mais parfois, cette reconnaissance ne se produit que par absorption ou identification à la culture « acceptée ». La phrase omniprésente qui apparaissait sur les affiches de la 60e Biennale de Venise (2024), « c’est la première fois que cet artiste expose à la Biennale », et son insertion dans un dispositif d’exposition colonial l’indiquaient clairement. Il ne s’agit pas d’entrer dans le système, mais d’en sortir. Plus qu’une « arrivée » au musée, il faudrait encourager un exode, une fuite des limites (auto-)imposées. Décoloniser ne signifie pas simplement restaurer. Cela signifie amender et guérir. La réparation ne peut pas venir de la personne qui a causé le dommage. Ce sont les peuples qui ont subi la dépossession qui décideront quoi faire et comment le faire. Il ne suffit pas de rénover le musée. L’essentiel est d’imaginer, à partir de ses ruines, d’autres histoires, d’autres dispositifs et d’autres formes d’organisation.

Piràmide de vidre d’Ieoh Ming Pei al Louvre. © Mitchell Rocheleau

Piràmide de vidre d’Ieoh Ming Pei al Louvre. © Mitchell Rocheleau

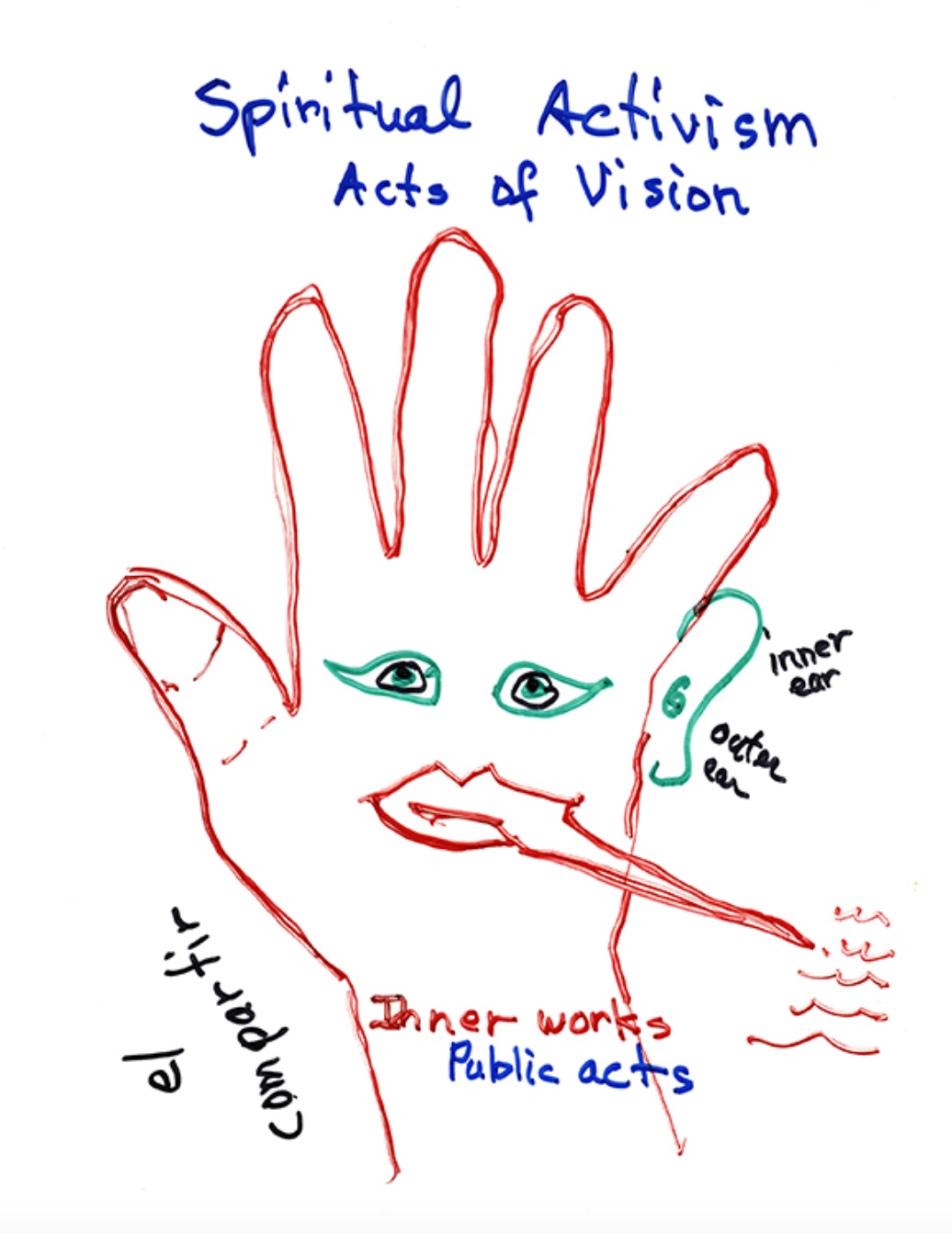

Il y a quelque temps, le critique italien Marco Baravalle proposait d’habiter le musée, plutôt que de le visiter. Le verbe « habiter » vient du latin habitare, qui signifie « avoir à plusieurs reprises », faire sien quelque chose ou un territoire. Cela diffère de certaines approches anecdotiques et littérales, fréquentes dans certains domaines de l’art contemporain, qui consistent à organiser un repas ou un événement récréatif. On pourrait dire qu’habiter est la manière d’être et d’être au monde. Habiter un musée implique que la société se l’approprie. Le comprendre comme un espace d’expérimentation institutionnelle, c’est-à-dire comme un espace dans lequel se négocient nos plus grands désirs et nos pires peurs ; et dans lequel, ce faisant, d’autres univers peuvent être inventés. Le musée habité n’est pas organisé par thèmes, genres ou styles. Elle s’articule sur la base de relations. Au lieu de délimiter et de représenter les jalons de l’histoire nationale, le musée habité se déplace à la frontière, car c’est là que, suivant Gloria Anzaldúa, se déroule la reconstruction des identités collectives de la diaspora ou de celles situées au-delà de la colonialité. C’est pourquoi il est essentiel de réduire l’échelle et de tisser un réseau de micro-histoires dans le but de distinguer que le territoire en conflit, du simple fait d’être partagé, abrite plus d’histoires que celles qui composent le récit national. Ces histoires se nourrissent de ce que chacun nie de l’autre, et entre les dénégations mutuelles se crée l’espace dans lequel se configure la rumeur du récit de la population expulsée, qui a été supprimée et qui s’établit à contre-courant des autres. Pourrai-je appartenir sans appartenir ? Être citoyen, oui ; mais de seconde zone. N'est-ce pas une appartenance sans appartenance, ou mieux, une appartenance, disons, une appartenance ? Ce sont toujours deux positions en tension qui devraient être exclusives, et pourtant, ce sont deux positions dont le chevauchement configure une identité sociale.

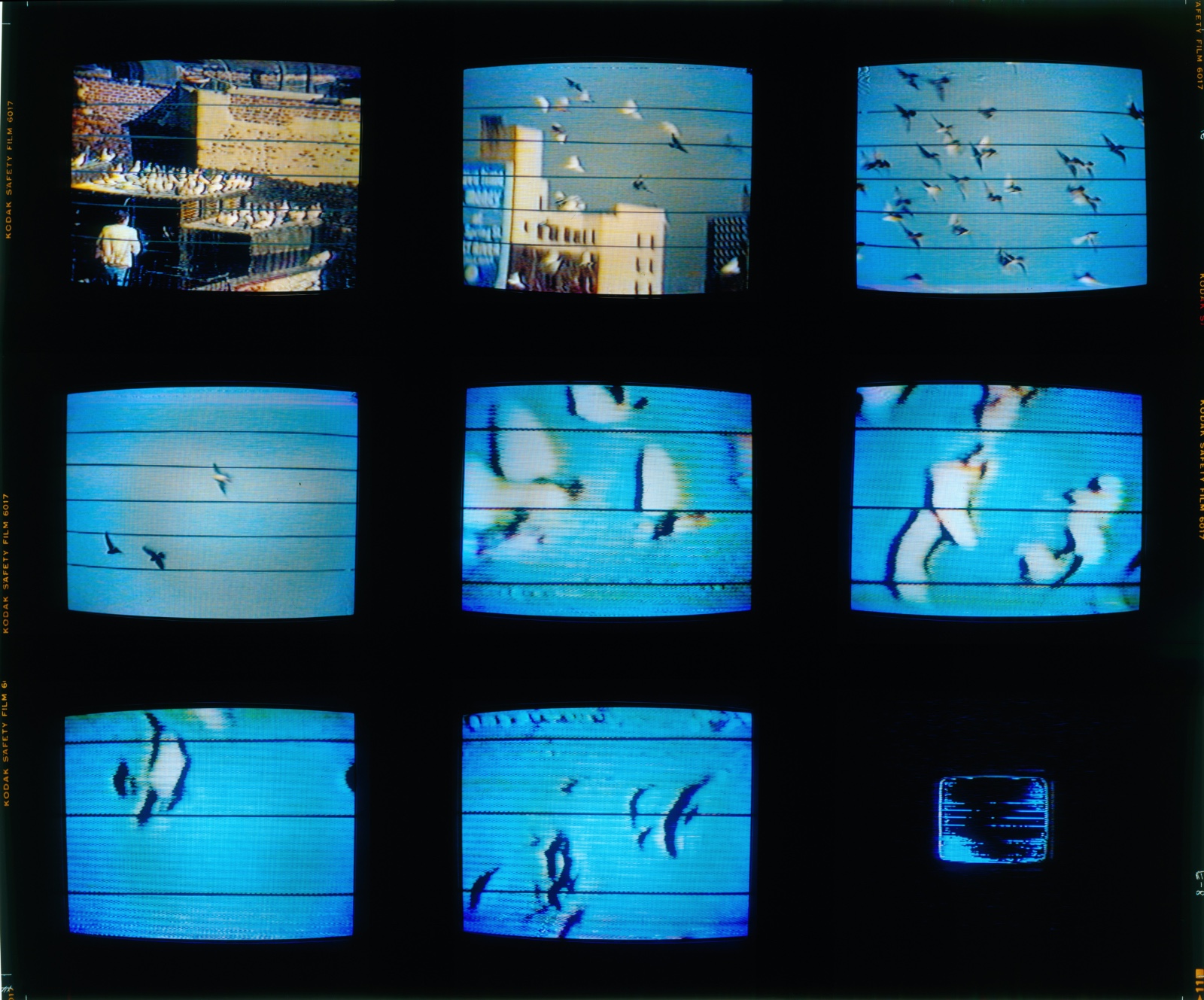

ugènia Balcells. From the center, Moons, 1982

ugènia Balcells. From the center, Moons, 1982

Habitués comme nous le sommes à l’idée que seuls ceux qui habitent un territoire jouissent de leur propre récit, nous n’avons pas réussi à construire une histoire dans laquelle les récits ont plus à voir avec les relations qu’avec les identités. Contrairement à ces derniers, les premiers ne sont pas fixes. Au-delà des classifications réductrices telles que « art catalan », « espagnol », « latino-américain » ou encore des concepts plus récents comme « afro-américain », il convient de parler des flux et des rencontres qui ont eu lieu de part et d’autre de l’Atlantique. D’autre part, alors que Foucault concevait l’immobilisation des personnes en prison comme une forme de contrôle, celui-ci s’exerce aujourd’hui sur la base de la mobilité. La diaspora est devenue un état de déportation permanente, qui est la condition de nombreuses personnes sans voix dans l’histoire. Les migrations forcées, les déplacements planifiés, les exils font partie de notre condition. Les silences de l’histoire en sont marqués.

Dans son introduction au livre de Stefano Harney et Fred Moten, Jack Halberstam mentionne la célèbre histoire de Maurice Sendak : Max et les Maximonstres. Pour Halberstam, le protagoniste du récit se retrouve plongé dans un voyage vers un monde qui n’est plus celui qu’il a quitté, mais qui n’est pas non plus celui vers lequel, au départ, il avait prévu de revenir. Pour lui, c’est l’élément le plus important du texte de Harney et Moten. Nous ne pouvons pas imaginer un avenir lorsque nous partons d’une réalité injuste, dont la forme de connaissance nous est imposée et ne nous permet pas de voir au-delà de ses limites. Il est impossible de mettre fin au colonialisme si nous combattons avec ses outils et ses vérités. Il est inévitable que nous nous retrouvions dans un espace abandonné par ce qui est réglementé et normatif. C'est un espace indomptable, frontalier, qui existe au-delà de la raison coloniale, ce n'est pas une utopie idyllique, il existe dans de nombreuses situations : dans le jazz, dans l'improvisation de la performance, dans le bruit, dans l'énigme de ce qui est poétique. Cet « autre lieu » est déjà présent dans notre désir. Comme le dit Moten : « Les sons désordonnés que nous appelons cacophonie seront toujours considérés comme extramusicaux, précisément parce que nous y entendons quelque chose qui nous rappelle que notre désir d'harmonie est arbitraire et que, dans un autre monde, l'harmonie paraîtrait incompréhensible. Écouter la cacophonie et le bruit nous révèle qu'il existe une nature sauvage au-delà des structures que nous habitons et qui nous habitent. »

Gloria Anzaldúa, Spiritual Activism

Gloria Anzaldúa, Spiritual Activism

« Où est l’art ? » se demandent nos interlocuteurs. La réponse serait : « Partout. » Il ne s’agit pas de dissoudre l’art dans une vision esthétisée de la vie ordinaire et de la politique, encouragée par le consumérisme et les nouveaux fascismes, dans laquelle chacun est un artiste ou un consommateur heureux. Cet « art » résiderait dans sa propre extériorité, dans celle de ceux qui participent de manière critique à la construction d’une histoire partagée. Chacun à partir d'une position et d'une manière de faire spécifiques, dans une institution à venir.