Reportajes

Habitar el museo

Con motivo del Día Internacional de los Museos, una reflexión crítica sobre el papel de los museos y la necesidad de repensar sus modelos y sus fundamentos.

“¿Dónde está el arte?”, se preguntan algunos aficionados y no pocos expertos en enfrentarse a determinadas manifestaciones estéticas. Sus comentarios suelen oscilar entre el rechazo displicente y el interés bienintencionado por acercarse a propuestas epistemológicas inéditas. Ambos enfoques se han manifestado a menudo como irreconciliables. Aquellos que defienden la tradición se opondrían, en principio, a aquellos interesados en lo nuevo. El debate hunde sus raíces en las célebres querellas entre antiguos y modernos, características de los siglos XVII y XVIII, un período en el que se proclamaba, desde Europa, la inevitabilidad de un saber “científico”, universal y excluyente. En aquella época se concibieron las academias y después los museos, cuya misión consistía en preservar y difundir ese conocimiento. Ellos decidían qué era verdadero y qué era falso, y discriminaban el arte de lo que no lo era. Éste podía transformarse y evolucionar, pero su esencia debía permanecer inalterable, idéntica a sí misma.

Se favorecía la disputa, no la alteridad ni la interpelación, porque no existía un fuera. Toda alteridad quedaba subsumida en una previa ordenación. Los sucesivos movimientos de vanguardia europeos, como el fauvismo, el expresionismo o el cubismo, se inspiraron en máscaras, fetiches y tejidos procedentes de África, América o el Pacífico. Sin embargo, ignoraron las relaciones que enlazaban las efigias con los rituales que les daban sentido. Muchos de estos objetos quedaron atrapados en la categoría “arte”, aunque en las lenguas de fuerza de estos pueblos ni siquiera existía el término.

Denilson Baniwa, Kwema/ Amanhecer/Dawn, Biennal de São Paulo, 2023. Foto: Levi Fanan

Denilson Baniwa, Kwema/ Amanhecer/Dawn, Biennal de São Paulo, 2023. Foto: Levi Fanan

Con el paso del tiempo y de acuerdo con la propia dinámica del capitalismo, que crece generando y superando sus propias crisis, los centros de arte han ido mutando, adaptándose a su entorno. De esta forma, el museo del siglo XXI tendría poco que ver con el de hace cien años y mucho menos con el de hace doscientos. Bastaría con comparar a los autores que se mostraban, los dispositivos de exposición que se diseñaban o los públicos a los que entonces se dirigían con la actividad frenética actual para construir relatos más inclusivos, instalaciones más inmersivas o auspiciar el acceso a estos centros de aquellos que no tienen. La presencia de comisarios indígenas o racializados en eventos internacionales es cada vez más importante. La Documenta de Kassel y las bienales de Venecia y São Paulo están dirigidas por comisarios africanos o afrodescendientes. Esto no puede ser más positivo. Pero, ¿han cambiado realmente las instituciones artísticas? La Bienal de Venecia sigue asentada en una estructura de pabellones nacionales, como cuando fue inaugurada, el 30 de abril de 1895. En el caso de la Documenta, una ley federal exige de forma velada que sus directivos mantengan posiciones sionistas. En una línea similar, los museos acogen con entusiasmo el trabajo procedente de las comunidades indígenas, pero sus colecciones siguen asentadas en los principios de propiedad y acumulación. Nada más lejos del paso ligero y de la pulsión por compartir de estos pueblos.

Los museos actúan en un contexto histórico determinado. El nuestro viene marcado por una ola neoconservadora que se propaga en todo el planeta de forma inexorable. Los líderes de la extrema derecha utilizan tácticas y estrategias dirigidas a la manipulación de los ciudadanos. En el siglo XX, las fiestas y las marchas en el espacio público constituían la técnica privilegiada para movilizar a las masas; en el XXI, las parodias televisivas y el dominio de la pantalla marcan la hoja de ruta. La política se convierte en ambos casos en un espectáculo. Su objetivo: someterse fascinante. En este sentido, los fascismos contemporáneos invocan a los históricos. De Adolf Hitler se decía que era un afecto parlante. Los fascismos son ontológicamente paranoicos. Se presentan como víctimas de aquellos a los que atacan. Esto ocurre con lo que los medios de comunicación ultras definen como “marxismo cultural”, que engloba a aquellos que defienden a las minorías, cuestionan y combaten el racismo, el heteropatriarcado, el colonialismo y el extractivismo. A éstos se les atribuye la supuesta decadencia de Occidente: inseguridad, desigualdad, carencia de libertades, burocratización, etc. Se exacerba el denominado “temor al reemplazo”, la idea absurda de que la civilización occidental corre el riesgo de extinción a causa de los extranjeros. Todo esto con un propósito: encubrir que el causante de estos males es, en realidad, un régimen de oligopolios que los fascismos amparan.

Marcel Broodthaers, Una retrospectiva, Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, 2016. Foto: Joaquín Cortés/Román Lores

Marcel Broodthaers, Una retrospectiva, Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, 2016. Foto: Joaquín Cortés/Román Lores

Marcel Broodthaers ya sostenía en los años setenta del pasado siglo que la cultura es un campo de batalla, que siempre ocurre en territorio enemigo. La ultraderecha lo sabe bien y no se detiene en su empeño por imponer el marco de discusión, porque lo fundamental no es que lo que se afirma sea cierto o falso, sino definir las pautas y el contexto en el que se debate. De ahí la necesidad de tener en cuenta el lugar donde se pronuncian los enunciados y la urgencia de cuestionar nuestros parámetros de referencia. Por otra parte, se corre el riesgo de decir una cosa y hacer otra, como cuando desde los museos se reivindica una cultura amable y de escucha y sus responsables siguen apegados a criterios individualistas y competitivos. Las publicaciones y exposiciones de los centros de arte abundan en vocabularios como descolonización, restitución, redistribución, derecho al rechazo, performatividad, etc. Sin embargo, estos mismos centros, independientemente de la buena fe de sus gestores, tienen muchas dificultades para descolonizar sus estructuras y generar formas de organización alternativas. Es cierto que los patronatos se rigen por un estricto código ético y que se toleran menos los comportamientos xenófobos, racistas o transfóbicos. Sin embargo, las tomas de decisión y los procedimientos son, en el fondo, bastante similares a los de hace un siglo. Quizás un síntoma de ello es que los museos europeos tienden a tener mejor relación con aquellas poblaciones que viven en los territorios de origen que con las comunidades migrantes que se sitúan en su entorno más cercano, a las que se recurre con frecuencia para implementar los programas públicos, generando experiencias en ocasiones frustrantes para estas comunidades.

Sala dels monuments funeraris pagans, 1935. Arxiu fotogràfic del MAC.

Sala dels monuments funeraris pagans, 1935. Arxiu fotogràfic del MAC.

Para la mayoría de museos, la inclusión y accesibilidad constituyen sus desafíos más relevantes. La intención es loable. Se piensa que basta con eliminar barreras y que la gente conozca la historia del arte o los logros de la humanidad para que esta sociedad, a la que las instituciones sirven, mejore. Sin embargo, si desde otras epistemologías no se interpela el orden en el que se inscriben estas propuestas, la erudición adquirida sólo aumenta el peso del pasado o de las ideas sobre nuestros hombros, reafirmando el statu quo e impidiendo cualquier posibilidad de ruptura. Las entidades culturales occidentales asumen que, para un artista o una comunidad periférica, lo sustancial es estar ahí. No se tienen en cuenta opciones distintas. Los excluidos del relato único podrán ser “apreciados” con un poco de esfuerzo, por su parte o por parte de las entidades que los acogen. Quizás estos autores no gozaron —se cree— de las oportunidades necesarias. O, en su día, los expertos no fueron capaces de aprehender lo bueno y bello de manifestaciones artísticas que excedían la norma. Pero, en ocasiones, este reconocimiento sólo se produce a partir de la absorción o de la identificación con la cultura “aceptada”. La frase ubicua que aparecía en las cartelas de la 60 Bienal de Venecia (2024), “es la primera vez que este artista expone en la Bienal”, y su inserción en un dispositivo de exposición colonial lo indicaba con claridad. No se trata de entrar en el sistema, sino de salir de él. Más que “llegar” al museo, habría que impulsar su éxodo, la fuga de unos límites (auto) impuestos. Descolonizar no significa meramente restituir. Significa enmendar y curar. La reparación no puede venir de quien ocasionó el daño. Son los pueblos que han sufrido la desposesión quienes decidirán qué hacer y cómo hacerlo. No basta con reformar el museo. Lo primordial es imaginar, desde sus ruinas, otros relatos, dispositivos y formas de organización.

Piràmide de vidre d’Ieoh Ming Pei al Louvre. © Mitchell Rocheleau

Piràmide de vidre d’Ieoh Ming Pei al Louvre. © Mitchell Rocheleau

Hace tiempo, el crítico italiano Marco Baravalle proponía habitar el museo, en lugar de visitarlo. El verbo “habitar” proviene del latín habitare, que significa “tener de forma reiterada”, hacer suya una cosa o un territorio. Esto es diferente de algunos planteamientos anecdóticos y literales, frecuentes en determinados ámbitos del arte contemporáneo, que consisten en organizar una comida o evento lúdico. Se podría decir que habitar es la forma de estar y estar en el mundo. Habitar un museo implica que la sociedad lo haga suyo. Entenderlo como una zona de experimentación institucional, es decir, como un espacio en el que se negocien nuestros mayores deseos y nuestros peores temores; y en el que, al hacerlo, se puedan inventar otros universos. El museo habitado no se ordena por temas, géneros o estilos. Se articula a partir de las relaciones. En lugar de delimitar y representar los hitos de la historia nacional, el museo habitado se mueve en lo fronterizo, porque es allí donde, siguiendo a Gloria Anzaldúa, se produce la reconstrucción de las identidades colectivas de la diáspora o de las situadas más allá de la colonialidad. Por eso es imprescindible reducir la escalera y tejer una urdidura de microrrelatos con el objetivo de distinguir que el territorio en conflicto, por el simple hecho de ser compartido, acoge más historias que las que conforman el relato nacional. Estas historias se alimentan de lo que cada uno niega del otro, y entre la negación mutua se crea el espacio en el que se configura el rumor de la narrativa de la población expulsada, que ha sido suprimida y que se establece a contrapelo de las demás. "¿Podré pertenecer no perteneciente? Ser ciudadana, sí; pero de segunda categoría. Quizás, ¿no es esto un pertenecer no perteneciente, o mejor, un pertenecer digamos perteneciente? Siguen siendo dos posiciones en tensión que deberían ser excluyentes y, sin embargo, son dos posiciones cuyo solapamiento configura una identidad social.

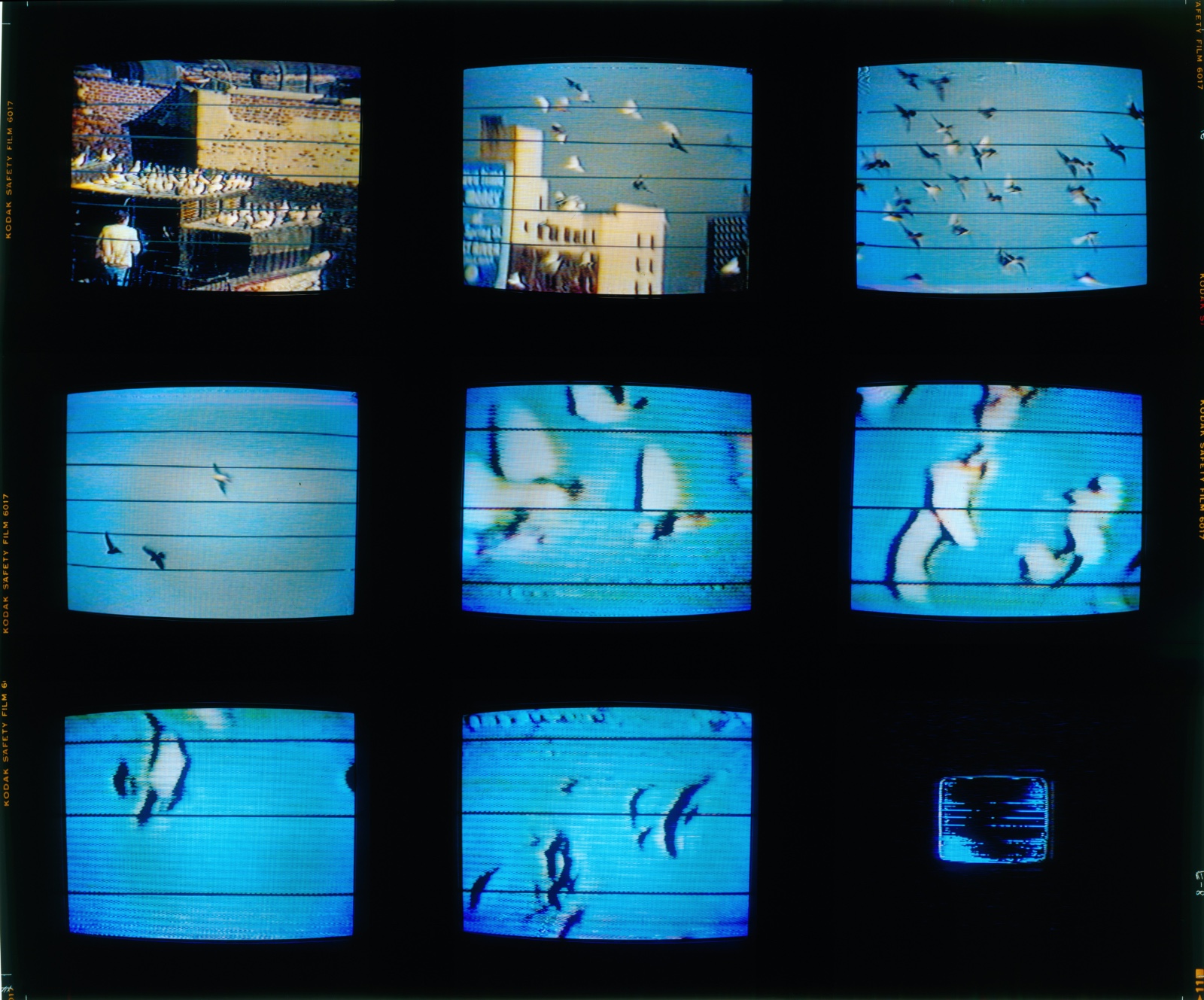

ugènia Balcells. From the center, Moons, 1982

ugènia Balcells. From the center, Moons, 1982

Acostumbrados como estamos a que sólo aquellos que habitan un territorio disfrutan de una narración propia, no hemos sabido construir una historia en la que las narraciones tengan más que ver con las relaciones que con las identidades. A diferencia de estas últimas, aquéllas no son fijas. Más allá de clasificaciones reductoras como “arte catalán”, “español”, “latinoamericano” o incluso conceptos más recientes como “afroamericano”, deberíamos hablar de los flujos y encuentros que se produjeron a ambos lados del Atlántico. Por otro lado, mientras que Foucault entendió la inmovilización de la gente en prisión como una forma de control, éste se ejerce hoy en base a la movilidad. La diáspora se ha convertido en un estado de permanente deportación, que es la condición de mucha gente sin voz en la historia. Las migraciones forzadas, las desubicaciones planificadas y los exilios forman parte de nuestra condición. Los silencios de la historia vienen señalados por ellas.

En su introducción en el libro de Stefano Harney y Fred Moten, Jack Halberstam mencionaba el famoso cuento de Maurice Sendak: Where the Wild Things Are. Para Halberstam, el protagonista de la narración se encuentra inmerso en un viaje a un mundo que ya no es el que dejó, pero que tampoco es aquél al que, en un principio, pensaba volver. Para él, éste es el elemento más importante del texto de Harney y Moten. No podemos imaginar un futuro cuando partimos de una realidad que es injusta, cuya forma de conocimiento nos viene impuesta y no nos deja ver más allá de sus límites. Es imposible acabar con el colonialismo combatiendo con sus herramientas y verdades. Es ineludible que nos situemos en un espacio que ha sido abandonado por lo reglamentado y normativo. Es un espacio indomable, fronterizo, que existe más allá de la razón colonial, no es una utopía idílica, existe en muchas situaciones: en el jazz, en la improvisación de la performance, en el ruido, en el enigma de lo poético. Este “otro sitio” ya está presente en nuestro deseo. Como dice Moten: "Los sonidos desordenados a los que nos referimos como cacofonía siempre serán considerados como extramusicales precisamente porque escuchamos algo que nos recuerda que nuestro deseo de armonía es arbitrario y, en otro mundo, la armonía sonaría incomprensible. Escuchar la cacofonía y el ruido nos dice que hay un más allá salvaje".

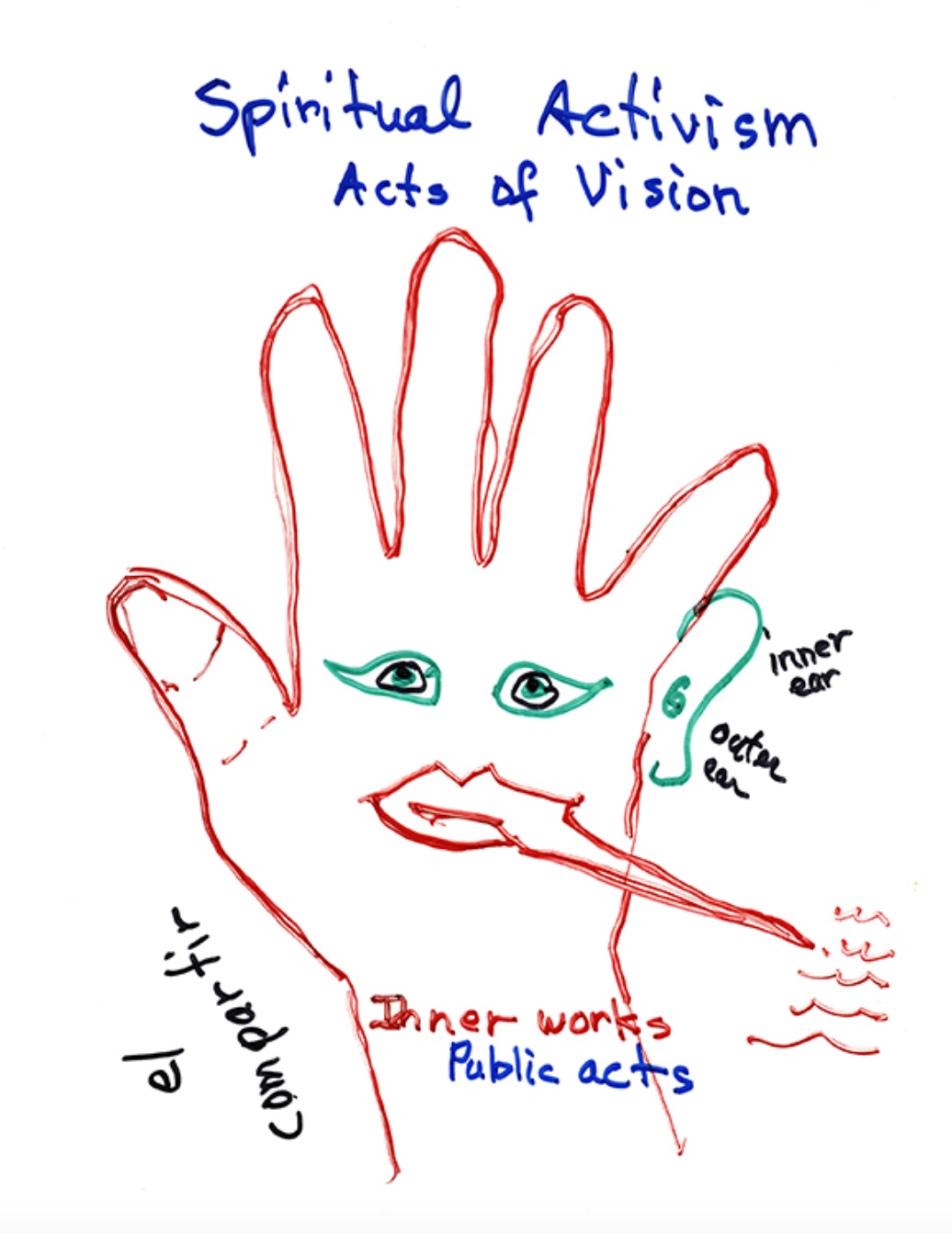

Gloria Anzaldúa, Spiritual Activism

Gloria Anzaldúa, Spiritual Activism

“¿Dónde está el arte?”, se preguntan nuestros interlocutores. La respuesta sería: "En todas partes." Esto no significa disolver el arte en una visión estetizada de la vida ordinaria y de la política, propiciada por el consumismo y los nuevos fascismos, en la que todo el mundo es un artista o un consumidor feliz. Este “arte” residiría en su propia exterioridad, en la de quienes participan críticamente en la construcción de una historia compartida. Cada uno desde una posición y unas formas de hacer específicas, en una institución por venir.